Kondisi Memprihatinkan dan Tidak Manusiawi yang Dialami Terpidana Mati Harus Menjadi Perhatian Pemerintah Indonesia

Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Kami ingin sekadar mengingatkan, bahwa hingga saat ini gerakan abolisi (penghapusan) terhadap penerapan hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan mengalami kecenderungan positif, di mana semakin banyak negara-negara di dunia yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya secara de jure; banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati namun secara de facto untuk ikut melakukan abolisi; sementara masih ada beberapa negara (retensionis) yang masih melakukan eksekusi mati dan sudah menjadi minoritas, termasuk Indonesia.

Tema kampanye anti hukuman mati tahun ini yang diorganisir oleh World Coaliton Against the Death Penalty adalah The Death Penalty: Living Condition of the Death Row. Secara khusus, perhatian ditujukan bagi para terpidana mati yang saat ini masih berada di dalam tahanan dengan kondisi yang tidak manusiawi dan memprihatinkan. Di Indonesia, sebut saja Alm. Zulfiqar Ali (terpidana mati asal Pakistan) yang kondisi kesehatannya diketahui semakin memprihatinkan sejak ditahan tahun 2004 dengan perawatan kesehatan yang seadanya meski diketahui bahwa kondisi kesehatan Zulfiqar Ali terus memburuk (dari mulai Hepatitis B, Sirosis Hati, hingga Kanker Hati Stadium IV). Alm. Zulfiqar Ali juga merupakan korban atas rantai koordinasi yang buruk antara pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kebutuhan beliau untuk segera mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih memadai di Rumah Sakit yang berada di Jakarta[1]. Zulfiqar Ali sendiri akhirnya meninggal dunia pada 31 Mei 2018 di RS Medistra, ketika permohonan grasinya bahkan belum sempat diputuskan oleh Presiden Jokowi. Hal serupa juga terjadi pada Rusula Hia, terpidana mati asal Nias yang saat ini masih berada di dalam tahanan Lapas. Rusula Hia diduga mengalami gangguan psikologis pasca divonis hukuman mati bersama adik iparnya, Yusman Telaumbanua (sekarang sudah bebas). Rusula Hia yang mengalami penyiksaan dari aparat kepolisian sejak ditangkap tahun 2012 untuk mengakui peristiwa pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya, berulang kali menyatakan ingin bunuh diri karena depresi. Namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan bantuan psikologis yang seharusnya menjadi perhatian dari pihak Lapas. Merri Utami, terpidana mati perempuan yang mengalami penundaan eksekusi pada tahun 2016, hingga kini terombang-ambing nasibnya dan mengalami tekanan psikis karena ia kini ditempatkan di Lapas Cilacap yang berlokasi hanya beberapa kilometer dari Lapas Nusakambangan – tempat ia mengalami pengalaman traumatis hampir dieksekusi mati oleh pemerintah. Pasca pengalaman mendekati kematian tersebut, Merri tidak pernah mendapat pemulihan psikologis dari negara.

Depresi dan kondisi yang memprihatinkan bagi para terpidana mati khususnya di Indonesia seharusnya menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Pemerintah guna mengevaluasi kembali kebijakan untuk tetap memberlakukan hukuman mati di Indonesia, apalagi mengingat banyak ditemukan unfair trial mau pun rekayasa kasus dalam praktik hukuman mati, sebagaimana yang dialami oleh Yusman Telaumbanua, seorang anak di bawah umur yang divonis hukuman mati pada tahun 2013 silam.

Dalam konteks global, yang dikonfirmasi dari beberapa hasil penelitian dan pemantauan yang KontraS lakukan, menunjukkan bahwa praktik hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang menyasar kepada kelompok rentan, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Mereka menjadi rentan tidak hanya sekadar dilihat faktor ekonomi semata, namun kerentanan tersebut juga akan memiliki konsekuensi pada kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan, akses informasi, akses partisipasi, akses kesetaraan, ataupun tidak mendapatkan bentuk-bentuk penghukuman yang diskriminatif.

Dok Kontras

Catatan KontraS terhadap vonis Hukuman Mati selama tahun 2018 periode Januari – Septermber menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) vonis hukuman mati yang melibatkan + 43 (empat puluh tiga) orang terpidana. Di mana sebanyak 12 (dua belas) kasus merupakan kasus tindak pidana narkotika dan 7 (tujuh) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

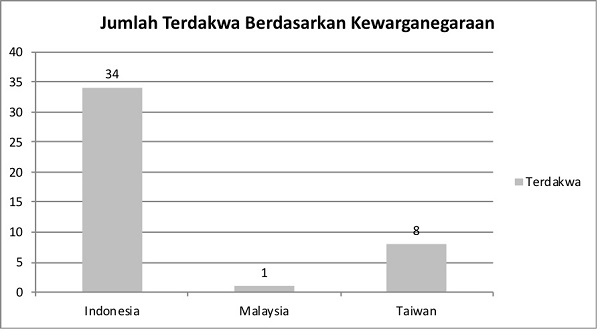

Sementara itu dari 43 (empat puluh tiga) orang terpidana setidaknya tercatat, 9 (sembilan) orang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan sisanya 34 (tiga puluh empat) orang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

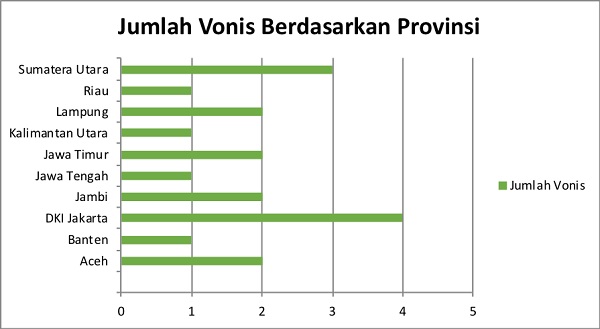

Adapun beberapa wilayah sebaran yang kerapa cukup kerap menjatuhkan vonis hukuman mati, kami mencatat wilayah DKI Jakarta (4 vonis putusan); Sumatera Utara (3 vonis putusan) disusul dengan Lampung, Jawa Timur, Jambi dan Aceh (2 vonis putusan); dan Riau, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, dan Banten (masing-masing 1 putusan).

Masih tingginya angka penjatuhan vonis Hukuman Mati, hal ini sangat bertolak belakang dengan citra yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia di level internasional. Tahun ini, Indonesia sudah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang merupakan posisi prestisius di kancah internasional. Namun, pada realitanya, Indonesia masih menolak rekomendasi untuk melakukan moratorium maupun abolisi dari negara anggota PBB dalam Universal Periodic Review putaran ketiga yang dilangsungkan pada Mei 2017 lalu. Alih-alih menerima rekomendasi untuk memoratorium hukuman mati, Indonesia masih menggunakan pendekatan canggung dengan menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif pada Rancangan KUHP. Terdapat 20 rekomendasi terkait hukuman mati pada Sidang UPR yang sama sekali tidak digubris oleh pemerintah Indonesia.

Berangkat dari hal-hal diatas, setidaknya kami ingin memberikan seruan terhadap pemerintah terkait dengan penghentian penerapan dan/atau penghapusan Hukuman Mati, yang dilandasi beberapa hal, yang antara lain (1) Hukuman mati kerap menjadi alat politik Rezim, hal ini tercermin dari pelaksanan eksekusi mati gelombang I – III di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana dengan mengatasnamakan perang terhadap Narkotika dan sebagai bentuk ketegasan menjalankan aturan, kerap dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi Mati dan dilontarkan kepada publik. Tidak hanya dalam konteks perang terhadap Narkotika, jalan pintas untuk mengeksekusi juga kerap terlihat dari pernyataan-pernyataan Presiden dan Jajaran Penegak Hukumnya (Jaksa dan POLRI) untuk pembenaran melakukan tindakan tembak di tempat terhadap para pelaku-pelaku kejahatan Jalan (seperti pada momen menjelang Asian Games 2018). Kedua peristiwa diatas, setidaknya bisa dijadikan sebagai gambaran yang kerap digunakan Pemerintah untuk menunjukkan sikap gagah-gagahan demi mendapatkan simpati publik tanpa menelaah prinsip dari penegakan hukum dan hak-hak dari para terpidana mati ataupun yang masih berstatus tersangka; (2) Masih buruknya sistem peradilan pidana di Indonesia dan aparat penegak hukumnya, catatan ini bisa tercermin dalam beberapa kasus terpidana mati seperti dalam Kasus Yusman Telaumbanua[1], Kasus Zulfiqar Ali[2], Kasus Rodrigo Gularte[3], dan beberapa kasus terpidana Mati lainnya; dan (3) Minimnya akuntabilitas dan keterbukaan publik dari Pemerintah dan aparat penegak hukum.

Oleh karenanya, kami memandang bahwa penerapan hukuman mati tidak pantas diterapkan di Indonesia, mengingat dalam proses hukumnya itu sendiri masih memiliki banyak kecacatan. Di samping itu, terdapat permasalahan baru yang timbul terkait dengan vonis hukuman mati di dalam RKUHP, dimana penerapan pidana alternatif terhadap terpidana vonis hukuman mati yang mengharuskan mereka menjalani masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun sebelum pemerintah mengevaluasi sikap terpidana masih menyisakan banyak celah hukum, sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum bagi para terpidana mati.

Sekali lagi kami menegaskan bahwa secara prinsipil, penerapan hukuman mati melanggar konstitusi dan prinsip dasar hak asasi manusia. Hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apa pun. Maka dari itu, menolak hukuman mati bukan berarti menolak penghukuman terhadap orang yang bersalah. Para terdakwa yang terbukti melakukan pembunuhan atau pengedaran narkotika memang harus dihukum. Namun, penghukuman tidak boleh menegasikan hak-hak mendasar dari individu dan harus proporsional.

Untuk itu, pada momentum Hari Anti Hukuman Mati Sedunia tahun 2018 ini, kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan dan menghapuskan hukuman Mati di Indonesia. Kami juga mendesak Pemerintah untuk membentuk tim independen yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh vonis hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia, mengingat banyaknya fakta yang ditemukan terkait kejanggalan kasus maupun dugaan rekayasa yang dialami para terpidana mati. Secara khusus, kami juga menyerukan agar publik dan media massa lebih kritis dalam merespon upaya-upaya politisasi isu hukuman mati. Selama ini berbagai pejabat negara dan para politisi selalu menggunakan isu hukuman mati sebagai jargon politik seakan-akan hukuman mati merupakan solusi dan cara pintas dalam memberantas atau mencegah suatu tindak kejahatan, seperti kasus korupsi, narkoba, terorisme, dan yang lain. Padahal sudah menjadi suatu fakta ilmiah bahwa hukuman mati tidak pernah terbukti efektif menjadi pencegah dan menimbulkan efek jera terhadap kejahatan atau tindak kriminal.

Jakarta, 9 Oktober 2018

Koalisi HATI

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Reprieve

[1]http://kontras.org/data/20160726_Pemutakhiran_Perkembangan_Temuan_Lapangan_Terpidana_Mati_Zulfiqar_Ali.pdf

[2] http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2414

[3] http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2298

[4] http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2039