Oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta

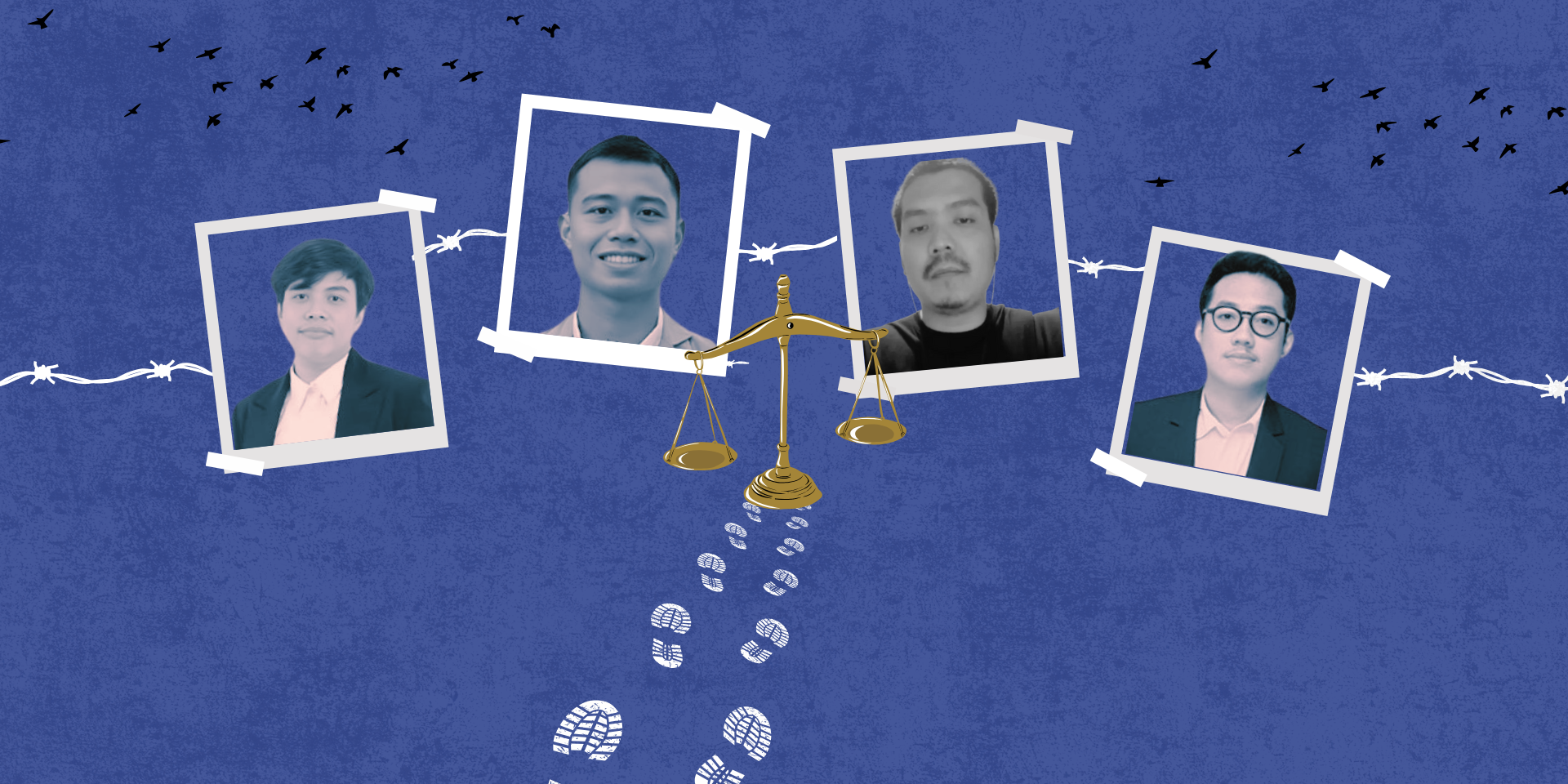

Senin, 27 Oktober 2025, publik bersama-sama akan menyaksikan Sidang Pembacaan Putusan Praperadilan terhadap empat aktivis yang ditangkap pasca aksi massa di akhir Agustus 2025. Mereka adalah Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, pegiat hak asasi manusia dari Lokataru Foundation, Syahdan Husein, aktivis Gejayan Memanggil, dan Khariq Anhar, aktivis Aliansi Mahasiswa Penggugat asal Riau.

Praperadilan sendiri merupakan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan fungsi bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan upaya paksa lainnya serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan sesuai dengan namanya, dilaksanakan sebelum perkara pokok disidangkan oleh pengadilan. Bila ditemukan ketidaksesuaian prosedur upaya paksa oleh aparat kepolisian, hal itu dapat berdampak pada bebasnya tersangka, pemberhentian penyidikan, dan dampak lainnya.

Tim Advokasi Untuk Demokrasi, kuasa hukum para aktivis telah sempat membeberkan beberapa pelanggaran prosedur yang dilakukan pihak kepolisian yang didapatkan dari persidangan praperadilan yang telah berlangsung. Beberapa di antaranya misalnya: tidak sahnya penetapan tersangka karena keempat aktivis tidak pernah diperiksa sebagai “calon tersangka” sebagaimana merupakan syarat penetapan tersangka dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tidak sahnya penyitaan karena dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta tidak sahnya penangkapan karena belum pernah dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan sebelumnya. Hal-hal ini secara jelas terbukti dalam persidangan.

Bagi saya, lebih dari sekadar untung-untungan, putusan praperadilan esok hari adalah ujian berat bagi negara hukum kita.

UUD NRI 1945 telah mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Bukan sekadar memiliki hukum, “negara hukum” punya makna yang jauh lebih mendalam. Gagasan negara hukum muncul sebagai respons dari kejadian mengerikan di masa lampau, di mana raja merupakan pemilik kekuasaan yang absolut dan dapat dengan mudah memerintahkan seseorang untuk ditangkap, ditahan, bahkan dihukum mati, Maka sebetulnya inti dari negara hukum adalah pembatasan kekuasaan.

Banyak ahli mencoba untuk memberikan definisi bagi negara hukum atau “rule of law”. Bedner (2010) memberikan panduan untuk “memeriksa” suatu negara hukum melalui tiga aspek. Pertama, aspek substantif negara hukum, yaitu hak asasi manusia. Kedua, aspek formal negara hukum, yaitu demokrasi dan negara hukum. Ketiga, adanya mekanisme kontrol, yaitu adanya lembaga peradilan yang independen dan imparsial. Praperadilan ini merupakan bentuk nyata suatu ujian berat bagi ketiga aspek negara hukum ini. Mengapa demikian?

Pertama, aspek substantif, yaitu hak asasi manusia. Pada dasarnya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan upaya paksa lainnya dalam KUHAP merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, pelanggaran tersebut diperbolehkan untuk dilakukan demi kepentingan penegakan hukum pidana. Sekalipun demikian, menurut Siracusa Principles, pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia harus bersyaratkan adanya pengaturan secara ketat melalui undang-undang dan dilakukan secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Maka, praperadilan ini sebetulnya menguji seberapa peduli negara ini terhadap hak asasi manusia warganya yang dilanggar akibat proses peradilan pidana.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bahkan telah sangat menguatkan pranata praperadilan dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Menurut Mahkamah, untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam penyidikan dan penuntutan, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan.

Kedua, aspek formil negara hukum, yaitu demokrasi dan partisipasi publik. Bedner memandang demokrasi sebagai suatu alat. Maka, demokrasi bagi Bedner lebih berat kepada bagaimana pengelola negara melakukan dan mengelola partisipasi publik dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam konteks penangkapan empat aktivis ini, aspek kedua ini sangat relevan. Apa lagi bila melihat tindakan aksi atau protes empat aktivis ini melalui media sosial diterjemahkan oleh penguasa sebagai tindakan penghasutan, bahkan kepada anak-anak. Tindakan ini justru melihat kegagapan penguasa dalam menghadapi kritik yang dilayangkan oleh warganya, terutama pasca kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas oleh Anggota Brimob dengan kendaraan taktisnya.

Ketiga, aspek mekanisme kontrol dalam negara hukum. awalnya, aspek ini mengacu pada pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, yang menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif itu cabangnya harus berpisah secara ekstrim dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya legal and practical guarantee terhadap imparsialitas hakim. Aspek penting dari lembaga peradilan pula, ia harus dapat digunakan untuk menguji tindakan penguasa (eksekutif atau legislatif).

Bila melihat konteks penangkapan aktivis, jelas bahwa pranata praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap negara hukum. Tindakan penguasa, dalam konteks ini dalam hal penegakan hukum pidana merupakan objek dari praperadilan. Hal serupa juga telah disebutkan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa konsep praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum.

Sekalipun telah terlihat secara jelas pelanggaran prosedur pidana, publik ragu bahwa hakim praperadilan akan memutuskan untuk membebaskan keempat aktivis yang sekarang mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Mengapa?

Black (1976) menyatakan bahwa hukum tidak bersifat otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial. Struktur ini bergantung pada banyak hal, salah satunya merupakan kondisi sosial politik serta relasi antar-aktor. Roscoe Pound dalam teorinya “law in action” telah memberikan tesis bahwa kesenjangan penerapan hukum yang dialami oleh masyarakat sering kali ditentukan oleh faktor sosial yang bukan hukum, di antaranya politik, birokrasi, budaya, tekanan pemerintah, atau ancaman keamanan.

Berkaca pada situasi ini, penting untuk melihat rangkaian demonstrasi yang terjadi pada 25-31 Agustus 2025 sudah menyebabkan adanya pergeseran politik, baik politik pada tataran kabinet, DPR, hingga “politik” dalam kaitannya dengan jabatan petinggi Kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh para aktivis dinilai oleh pemerintah sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Maka, “penegakan hukum” bukan sekadar reaksi yang seharusnya terjadi pada pelanggaran hukum, melainkan dapat dilihat sebagai tindakan politis dari pemerintah untuk memulihkan kontrol terhadap negara. Artinya, negara ingin memperlihatkan dirinya sebagai orang yang masih memegang tinggi kekuasaan dan dapat mengendalikan situasi. Situasi ini sering kali disebut sebagai politisasi penegakan hukum, hukum dipilih penggunaannya berdasarkan siapa subjek hukumnya.

Hal ini sebetulnya dapat dilihat berdasarkan statement Presiden atau Kapolri dalam menanggapi masalah ini. Dalam penutupan Munas Partai Keadilan Sejahtera pada 29 September 2025 di Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, “… ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan, mereka hatinya jahat. They are evil.” Kemudian terhadap para aktivis yang ditangkap sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur apabila terdapat pelanggaran hukum.

Dalam kaitannya dengan ini, perlu dipandang bahwa praktik hukum sering kali memang dipengaruhi oleh politik. Pendekatan keamanan negara atau stabilitas politik sering kali dinilai sebagai hukum yang tertinggi. Penegakan hak asasi manusia bukan lagi parameter yang ada dalam pengambilan keputusan. Sehingga, ketaatan terhadap stabilitas politik yang ditentukan oleh penguasa akan lebih tinggi dibandingkan dengan prosedural hukum yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana.

Maka dari itu, putusan praperadilan yang akan dibacakan esok hari bukan putusan biasa. Ia adalah refleksi terhadap negara hukum kita. Putusan esok hari bukan sekadar perihal empat anak muda yang resah dan menyuarakan perubahan bagi bangsa, tapi merupakan cerminan terhadap negara Indonesia. Apakah negara ini masih berjalan sesuai dengan arahnya sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945, yaitu negara hukum? Atau perlahan berubah menjadi negara kekuasaan?

Akhirnya, meskipun rasanya terlalu naif, tidak ada salahnya berharap Hakim Tunggal Praperadilan dapat benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan irah-irah putusan, “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

A luta continua!

Sumber:

Bedner, A.W. “An Elementary Approach to the Rule of Law.” Hague Journal On The Rule Of Law (2010).

Black, Donald. The Behavior of Law. New York: Academic Press, 1976.

Tamanaha, B. Z. “Sociological Jurisprudence Past and Present.” Law & Social Inquiry, 45(2) (2020).